フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受けないとどうなる?|罰則やリスクを徹底解説!

2019年の法改正により、高所作業におけるフルハーネス型墜落制止用器具の使用が原則となり、同時にその「特別教育」の受講が法律上の義務となりました。しかし、「知らずに未受講の作業員を現場に出してしまった」「罰則があると聞いたが、具体的にどうなるのか分からない」と、不安に思う事業者や現場管理者の方も多いのではないでしょうか。

この義務を軽視し、特別教育を受けないまま作業員を高所作業に従事させると、単に法令違反となるだけではありません。罰金などの直接的な罰則はもちろん、万が一の墜落事故発生時には企業の安全配慮義務が厳しく問われ、労災認定や補償問題にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。本記事では、「フルハーネスの特別教育を受けないとどうなるのか?」という疑問に対し、

- 法律で定められた具体的な罰則の内容

- 事故発生時に企業が負う重大な経営リスク

- 現場の安全管理体制を見直すためのポイント を、専門的な観点から徹底解説します。

法令遵守と、現場で働く作業員の命を守るために、この記事で正しい知識を身につけ、自社の安全体制に漏れがないか、ぜひ最後までご確認ください。

フルハーネス型墜落制止用器具とは?

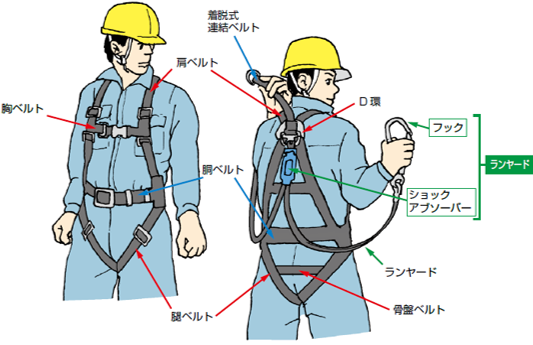

フルハーネス型墜落制止用器具は、高所作業時の墜落防止を目的とした安全装備です。肩、腰、太腿を複数のベルトで支える構造になっているため、万が一の墜落時にも体が抜け出すことなく、特定部位に過度な圧迫がかかるのを防ぐ効果があります。

フルハーネス型墜落制止用器具の2つのポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 身体への負担軽減 | 墜落時の衝撃を身体全体(肩・胸・腰・太ももなど)で分散し、局所的な圧迫や内臓損傷リスクを低減する。宙吊り状態でも血流障害が起きにくい。 |

| 墜落時の姿勢保持 | 墜落時に正しい姿勢(ほぼ垂直)を維持しやすく、「逆さ吊り」や「横倒し姿勢」になりにくい。呼吸を維持しやすく、救助までの安全性が高い。 |

詳しく見る

厚生労働省公式ガイドライン(出典:「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」)

フルハーネスの主な部位と役割

| 部位名 | 役割・説明 |

|---|---|

| 肩ベルト・胸ベルト | 体全体をしっかり固定し、墜落時の衝撃を肩・胸部・腹部・腰部に分散させる設計。胸部や腹部への圧力集中を防ぎ、安全性を向上させます。 |

| ランヤード | フルハーネス側のD環と構造物を結ぶ“命綱”。墜落速度を抑制し、身体が地面に落ちるリスクを軽減します。 |

| ショックアブソーバー | 墜落の衝撃荷重を緩和する装置。ランヤードに作用する力を減らし、体や器具への負担を軽減。摩擦によるランヤード損傷防止や器具への過負荷も抑えます。 |

| D環 | ランヤードをハーネスに接続する金具。身体の重心近く(主に胸~背中)に配置され、墜落時の姿勢安定性を確保します。 |

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは

フルハーネスを使用するときに必要な資格です。

具体的に高さ2m以上で作業床が設置できない場合や、5m以上の高所作業でフルハーネスを装備するのに必要な教育です。

制度の詳細については、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

厚生労働省の公式ページで詳しく見る(出典:安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(厚生労働省))

高さ2m以上で作業床が設置できない場合とは?

労働安全衛生規則では、高さ2m以上の場所では作業床の設置が原則義務付けられています。

しかし、物理的・技術的な制約により作業床の設置が困難な場合もあり、その際はフルハーネス型墜落制止用器具など代替措置が必要となります。

主なケース

| ケース | 内容 |

|---|---|

| 鉄塔や電柱の上部での作業 | 構造的に作業床を設置するスペースがなく、支柱や塔自体に登って作業する必要がある。 |

| 橋梁の高所部分の点検や補修作業 | 橋桁・アーチ部・下面などに作業床を設けることが困難な箇所がある。 |

| 高層ビルの外壁清掃やメンテナンス | ゴンドラやロープ高所作業が主流であり、固定作業床は使用できない。 |

| 樹木の高所剪定 | 樹木周囲に足場や作業床を設けることが現実的に難しく、ロープアクセスや高所作業車を使用する。 |

5m以上の高所作業とは?

5m以上の高さで行う作業は、より厳しい安全対策が求められ、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が推奨される高さです。

6.75mを超える作業では原則フルハーネスの使用が義務化されています。

主な作業例

| 作業内容 | 代表的な現場・作業状況 |

|---|---|

| 建設現場での鉄骨組立作業 | 鉄骨建方作業、梁の取付け作業などで5m以上の作業が頻繁に発生。 |

| 電柱や通信塔の保守・点検作業 | 電柱の上部作業、通信塔上部での設備交換・点検作業。 |

| 橋梁の補修・点検作業 | 橋梁高所部や橋桁下面などでの補修・点検作業。 |

| 高層ビルの外壁清掃 | ゴンドラやロープアクセスによる外壁清掃作業。 |

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受けないとどうなる?

結論「自己責任」となります。無資格はなにかが起きた時に判明することが多いからです。持っていない状態でも監督者が暗黙を貫けば、作業自体はすることが可能です。ただ、判明した場合の想定されるリスクとして3つ挙げられます。

法律違反と罰則

日本の労働安全衛生法では、高所作業でフルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合、特別教育の受講が義務付けられているため、この義務に違反した場合、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。

- 事業者への行政指導:法令違反が指摘され、是正を求められます。

- 罰則:最大50万円以下の罰金が科されることもあります。

労働災害のリスク増加

教育を受けていないと、フルハーネスの正しい使用方法を理解していないため、以下の危険が生じる可能性があります。

- 墜落事故による重傷や死亡

- 吊り下げ状態による健康被害(サスペンショントラウマ)

補償や雇用の問題

仮に現場で資格がなくても発覚しなかった場合でも、後日「無資格作業」が判明した場合のリスクは極めて大きいです。

これは会社の信用問題に直結し、企業経営そのものにも重大な影響を与えかねません。

主なリスクと影響

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 労働災害補償の制限 | 労働基準監督署の調査で「資格不保持」が判明した場合、労災保険給付が減額・不支給になるケースもある。企業は自社での補償(損害賠償)を求められる可能性がある。 |

| 雇用者(会社側)の責任 | 労働安全衛生法違反に問われ、刑事罰(罰金・送検)や行政指導の対象となる。再発防止策の強化命令や監督強化措置が課されることも。 |

| キャリアへの影響(作業員側) | 無資格作業が履歴上に残り、同業他社への転職や現場での信頼喪失につながる可能性がある。安全意識に問題があると見なされることも。 |

なぜ信用問題になるのか?

- 取引先や元請企業の安全管理体制評価でマイナス評価につながる

- 社会保険・労働保険加入状況とともに資格保持状況のチェックが一般化している

- 元請からの指名停止や契約解除につながるリスクも十分にある

逆にフルハーネス特別教育が不必要な場面

以下の条件下で教育を受けていなくてもフルハーネス型墜落制止用器具を使用することが可能です。

- 高さ2m未満の場所での作業

- 高さが2メートル以上であっても、作業床が設置されている場所での作業

高さが2m以上あっても、作業床がある作業とは?

主に以下の3つが挙げられます。

- 建設現場の足場上での作業

- 高架橋の上部での点検・補修作業

- 工場内の高所設備のメンテナンス

最近は足場があったとしても、安全のためにフルハーネスを着用する場面が多いので、高さ云々問わず、安全のために装備しておきましょう。

カリキュラム|フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

講習時間は学科と実技あわせて約6時間程度(約半日)となっています。フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、高さ2m以上で作業床の設置が困難な場所などで作業を行うために必要な資格です。墜落事故を防ぐための正しい知識と技能を習得します。

学科教育(計4.5時間)

| 学習項目 | 内容概要 |

|---|---|

| 作業に関する知識 | 高所作業のリスク、作業手順の基本、作業環境の確認方法などを学ぶ。 |

| 墜落制止用器具に関する知識 | フルハーネス、ランヤード、ショックアブソーバーなど器具の種類・構造・正しい使用方法を学ぶ。 |

| 労働災害の防止に関する知識 | 墜落災害の事例、原因分析、安全確保のための手順や管理手法について理解する。 |

| 関係法令 | 労働安全衛生法・労働安全衛生規則・関係するガイドラインなど法的根拠と遵守事項を確認する。 |

実技教育(計1.5時間)

| 学習項目 | 内容概要 |

|---|---|

| 装着方法 | フルハーネスの正しい着用手順、フィッティング(身体に合わせた調整)方法を実技で習得する。 |

| 点検・整備の方法 | 使用前・使用後の点検ポイント、劣化や異常がある器具の識別方法、適切な整備と保管方法を学ぶ。 |

取得後に求められること

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を修了したことは、安全な高所作業を行うためのスタートラインに立ったことを意味します。資格は一度取得すれば終わりではなく、その知識と技術を現場で正しく実践し、常に安全な状態を維持し続ける責任が伴います。

ここでは、教育修了後に事業者と作業員の双方に求められる、2つの重要なポイントを解説します。

定期的な再教育の重要性

フルハーネスの特別教育には、自動車の運転免許のような法的な有効期限や更新制度はありません。一度修了すれば、その資格自体は生涯有効です。

しかし、だからといって何もしなくて良いわけではありません。厚生労働省は、安全衛生教育について**「おおむね5年ごと」に、知識や技術を最新の状態に保つための再教育(能力向上教育)**を実施することが望ましい、としています。

| 再教育が重要となる理由 |

|---|

| ① 知識・技能の陳腐化防止: 時間の経過とともに、安全に関する記憶や緊張感は薄れていきます。定期的な再教育は、安全意識を再確認し、ヒューマンエラーを防ぐ上で非常に効果的です。 |

| ② 法令や規格の改正への対応: 安全に関する法令や、器具のJIS規格は、技術の進歩や事故事例を基に改正されることがあります。最新のルールに適応するためにも、定期的な情報のアップデートは不可欠です。 |

| ③ 新しい器具への対応: 新機能が追加された器具や、異なるメーカーの器具を使用する場合、正しい操作方法を改めて学ぶ必要があります。 |

再教育は法的な義務ではありませんが、これを計画的に実施しているかどうかは、労働基準監督署や元請企業の安全パトロールにおいて、事業者の安全管理体制のレベルを測る重要な指標と見なされます。

安全な使用と日常点検の徹底

教育で学んだ知識を現場で活かす上で、最も基本かつ重要なのが**「安全な使用」と「日常点検」**の徹底です。

安全な使用

- 正しい装着: D環の位置が肩甲骨の間にあるか、ベルトにねじれや緩みがないかなど、教育で習った通りに正しく装着します。自己流の誤った装着は、墜落時に重大な傷害を引き起こす原因となります。

- 適切なアンカーの選定: フックを掛けるアンカーは、十分な強度を持ち、できるだけ自分の体より高い位置にあるものを選びます。足元の単管などにフックを掛けるのは、落下距離が長くなり非常に危険です。

- ショックアブソーバのスペース確保: 墜落時にショックアブソーバが伸長することを考慮し、地面や下の構造物と激突しない、十分なクリアランス(安全な空間)が確保できる場所で作業を行います。

日常点検(始業前点検)

作業を開始する前には、必ず使用するフルハーネスに異常がないか、自分の目で見て、手で触って確認する**「始業前点検」**を行います。

| 点検項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| ベルト・ストラップ | 擦り切れ、摩耗、切断、縫製のほつれ、紫外線による劣化や変色がないか。 |

| D環・バックル等の金具 | 変形、亀裂、損傷、錆びがないか。正常に機能するか。 |

| ランヤード(ロープ) | 素線の切断、摩耗、キンク(折れ曲がり)、熱による溶融がないか。 |

| フック・コネクタ | 変形、亀裂、損傷がないか。ゲート(開閉部)や外れ止め装置が正常に作動するか。 |

| ショックアブソーバ | カバーの損傷、内部のストラップの引き出し、作動した形跡がないか。 |

もし、これらの点検で少しでも異常を発見した場合は、その器具を絶対に使用せず、速やかに責任者に報告し、交換する必要があります。「これくらい大丈夫だろう」という安易な判断が、取り返しのつかない事故を招きます。資格を持つプロフェッショナルとして、器具の管理まで責任を持つことが求められます。

フルハーネス特別教育のよくある質問(FAQ)

フルハーネスの特別教育に関して、事業者や作業員の方々から多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. この教育に有効期限や更新はありますか?

A. 法律上の有効期限や、定期的な更新義務はありません。 一度、特別教育を修了すれば、その資格自体は生涯有効です。

ただし、安全な作業を継続するため、厚生労働省は**「おおむね5年ごと」に知識や技能をリフレッシュするための再教育(能力向上教育)**を行うことを推奨しています。これは、記憶の風化を防ぎ、最新の法令や器具に対応するために非常に重要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 有効期限 | なし(生涯有効) |

| 更新義務 | なし |

| 再教育 | 5年ごとを推奨(法的義務ではない) |

Q. 修了証(証明書)はどんなもの?再発行はできますか?

A. 一般的には、カード形式または紙形式の修了証が発行されます。 修了証には、受講者の氏名、生年月日、教育科目、修了年月日、そして教育を実施した事業者(または教育機関)の名称が記載されます。これは、あなたが適正な教育を受けたことを証明する大切な書類です。

再発行は可能ですが、申請先が異なります。

- 自社(事業者)で教育を実施した場合: あなたが所属する会社(事業者)が再発行します。

- 外部の教習機関で受講した場合: その教育を実施した教習機関に直接、再発行を申請する必要があります。

紛失に備え、修了証を受け取ったらコピーを取ったり、スマートフォンで写真を撮ったりして、記録を保管しておくことをお勧めします。

Q. 他社で受けた特別教育は、転職後も有効ですか?

A. 法律上は有効ですが、最終的な判断は転職先の事業者に委ねられます。 特別教育の実施義務は、労働者を雇用している事業者(会社)にあります。そのため、以前の会社で受けた特別教育の効力を認めず、転職先の事業者の方針として「改めて自社で教育を実施する(または受けさせる)」と判断するケースも少なくありません。

これは、転職先の事業者が、自社の責任において作業員の安全教育を確実に実施したという記録を残し、安全管理体制を明確にするためです。転職の際は、保有している修了証が有効かどうかを、必ず転職先の安全衛生担当者に確認するようにしてください。

Q. 墜落制止用器具作業主任者のような資格はありますか?

A. いいえ、現在のところ「墜落制止用器具作業主任者」という資格はありません。 足場の組立てや型枠支保工の作業には「作業主任者」の選任が義務付けられていますが、フルハーネスを使用する高所作業そのものには、作業主任者の選任義務はありません。

ただし、現場の安全管理を徹底するため、事業者が自主的に職長などの役職者の中から「高所作業の監視者」や「安全担当者」を指名し、作業計画の確認や、作業員がフルハーネスを正しく使用しているかを監視させることは、非常に有効な安全対策です。

まとめ:フルハーネス特別教育は作業員と企業を守る命綱

本記事では、「フルハーネスの特別教育を受けないとどうなるのか?」という疑問に対し、法律上の罰則から、労働災害発生時の深刻なリスクまでを詳しく解説してきました。

2019年の法改正により義務化されたこの特別教育は、単なる形式的なルールではありません。それは、高所という極めて危険な環境で働く**作業員の命を守るための「知識の安全帯」であり、同時に、万が一の事故から企業を守るための「コンプライアンスの命綱」**でもあります。

| この教育が守るもの | 具体的な内容 |

|---|---|

| 作業員の命 | 正しい器具の知識と使用方法を習得し、墜落・転落災害を未然に防ぐ。 |

| 企業の未来 | 法令を遵守し、罰則や行政処分を回避する。 安全配慮義務を果たし、労災発生時の経営リスクを最小限に抑える。 |

「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされないのが、安全に関わる法律の重みです。事業者と作業員が一体となってその重要性を理解し、教育の実施と日々の安全な実践を徹底すること。それこそが、誰もが安心して働ける職場環境を築き、企業の持続的な成長を支えるための、最も確実な投資と言えるでしょう。

参考URL

フルハーネス型墜落制止用器具や、関連する特別教育について、より詳細な公式情報を確認したい場合は、以下のウェブサイトが役立ちます。

- 厚生労働省 | 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン フルハーネスの選定や使用方法、特別教育の内容について、国が定めた詳細なガイドラインを確認できます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000175336_00002.html

- 厚生労働省 | 職場のあんぜんサイト 労働安全衛生に関する法令や、各種教育の概要、災害事例などが網羅されています。 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

- 建設業労働災害防止協会(建災防) 建設業に特化した安全対策の情報や、特別教育の講習会案内などを探すことができます。 https://www.kensaibou.or.jp/